施設紹介 動物実験関連施設

疾病の病態解析および新規薬剤の開発に貢献

本センターは、薬学研究のための動物実験を科学性、安全性、倫理性に立脚して行うという理念の基に、平成17年10月に竣工し、平成18年4月より供用を開始しました。

主な設備機器

- マウス、遺伝子改変マウス飼育室

- 処置室

- 動物飼育用アイソレーター

- オートクレーブ など

1.薬学部動物実験規程

(目的)

第1条

この規程は、科学的、動物愛護及び環境保全の観点並びに動物実験等を行う教職員・学生等の安全確保の観点から、愛知学院大学薬学部(以下「薬学部」)において動物実験等を適正に行うため、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号。以下「動愛法」という)、実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準(平成18年環境省告示第88号。以下「飼養保管基準」という)、研究機関等における動物実験等の実施に関する基本指針(平成18年文部科学省告示第71号。以下「基本指針」という)、動物の処分方法に関する指針(平成7年総理府告示第40号)及び動物実験の適正な実施に向けたガイドライン(平成18年日本学術会議策定)に基づき、動物実験等に係わる必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条

この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は当該各号の定めるところによる。

動物実験等:実験動物を教育、試験研究又は生物学的製剤の製造の用、その他の科学上の利用に供することをいう。

飼養保管施設:実験動物を恒常的に飼養若しくは保管又は動物実験等を行う施設・設備であって、楠元学舎の愛知学院大学薬学部動物実験センターをいう。

飼養保管室:実験動物を恒常的に飼養若しくは保管又は動物実験等を行う部屋・区画であって、飼養保管施設を除くものをいう。

実験室:実験動物に実験操作(48時間以内の一時的保管を含む)を行う動物実験室であって、飼養保管施設、飼養保管室以外のものをいう。

施設等:飼養保管施設、飼養保管室及び実験室をいう。

実験動物:動物実験等の利用に供するため、施設等で飼養し、又は保管している哺乳類、鳥類及び両生類に属する動物をいう。

動物実験計画:動物実験等の実施に関する計画をいう。

動物実験実施者:動物実験等を実施する者をいう。

動物実験責任者:動物実験実施者のうち、動物実験等の実施に関する業務を統括する者をいう。常勤の教員とする。

管理者:薬学部長の命を受け、実験動物及び施設等を総括的に管理する者をいう。

実験動物管理者:管理者を補佐し実験動物の管理を担当する者をいう。

管理者等:薬学部長、動物実験委員会委員、管理者、実験動物管理者、動物実験責任者及び動物実験実施者をいう。

規程:本学薬学部が関連法令および指針等の趣旨に則り、動物実験等の適正な遂行と実験動物の適正な飼養・保管のために定めた本規程をいう。

(適用範囲)

第3条

この規程は、薬学部において実施される哺乳類、鳥類及び両生類に属する動物を用いたすべての動物実験等に適用する。

(機関長の責務)

第4条

薬学部長は、薬学部における動物実験等の実施に関する最終的な責任を有し、動物実験等の適正な実施のため、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。

第5条に定める委員会の審議を経て内部規程を制定又は改廃すること。

その他薬学部の動物実験等を適正に実施するために必要な措置。

(動物実験委員会)

第5条

薬学部長は、本規程の適正な運用に関する必要事項を審議し、動物実験計画の立案または実施について適切な指導・助言等を行うために、薬学部動物実験委員会(以下「委員会」という)を置く。

2 委員会は、次に掲げる事項について審議又は調査し、薬学部長に報告又は助言する。

動物実験計画の審査に関すること。

動物実験の実施状況及び結果に関すること。

施設等及び実験動物の飼養保管状況に関すること。

動物実験等及び実験動物の適正な取扱い、並びに、関係法令等に関する教育訓練の内容又は体制に関すること。

自己点検・評価に関すること。

その他動物実験等の適正な実施のために必要な事項

3 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

委員長 1名

動物実験、実験動物に関して優れた識見を有するもの 3名

その他学識経験を有するもの 1名

動物実験施設の管理・運営に係わるもの 1名

3-2 委員長は学部長が任命する。

3-3 副委員長、委員は委員長が選出し、薬学部長が教授会の議を得て委嘱する。

3-4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代行する。

3-5 委員長、副委員長及び委員の任期は2年とし、再任を妨げない。

3-6 委員に欠員が生じた場合、後任委員の任期は前任者の残任期間とする。

4 委員長は委員会を召集し、その議長となる。

4-2 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。

4-3 委員会の議事(動物実験計画を含む)は、出席した委員の3分の2以上をもって決し、可否同数のときは議長が決する。

4-4 委員長が必要と認めたときには、委員以外のものの出席を求め、説明または意見を聞くことができる。

4-5 委員は自らが動物実験責任者として提出した動物実験計画に係わる審査に加わることはできない。

4-6 議事録は最低5年間保管する。

4-7 委員は、職務上動物実験計画に関し知り得た情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。ただし、法令上別の定めがある場合は、この限りでない。

(動物の愛護及び管理に関する法律の遵守)

第6条

動物実験等の計画・実施に際しては、「動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律(平成17年6月22日法律第68号)」に明文化された動物実験の国際原則である次の3R (Replacement、Reduction、Refinement)に基づき、適正に実施しなければならない。

Replacement(代替法の利用:科学上の利用の目的を達することができる範囲において、できる限り動物を供する方法に代わり得るものを利用すること)。

Reduction(使用数の削減:科学上の利用の目的を達することができる範囲において、できる限りその利用に供される動物の数を少なくすること等により実験動物を適切に利用することに配慮すること)。

Refinement(苦痛の軽減:科学上の利用に必要な限度において、できる限り動物に苦痛を与えない方法によってしなければならないこと)。

(動物実験計画の立案、審査、手続)

第7条

動物実験責任者は、動物実験等により取得されるデータの信頼性を確保する観点から、次に掲げる事項を踏まえて、動物実験計画を立案し、所定の動物実験計画書を委員会に提出しなければならない。

研究の目的、意義及び必要性に関すること。

代替法を考慮して、実験動物を適切に利用すること。

実験動物の使用数削減のため、動物実験等の目的に適した実験動物種の選定、動物実験成績の精度と再現性を左右する実験動物の数、遺伝学的及び微生物学的品質並びに飼養条件を考慮すること。

実験動物の苦痛の軽減を考慮して、動物実験等を適切に行うこと。

苦痛度の高い動物実験等、例えば、致死的な毒性試験、感染実験、放射線照射実験等を行う場合は、動物実験等を計画する段階で人道的エンドポイント(実験動物を激しい苦痛から解放するための実験を打ち切るタイミング)の設定を検討すること。

2 委員会は、動物実験責任者から動物実験計画書の提出を受けたときは、薬学部長にその旨を報告し、動物実験計画書の審査を行う。委員会は審査結果を薬学部長に報告し、承認あるいは不承認を得た後、当該動物実験責任者に審査結果を通知しなければならない。

3 動物実験責任者は、動物実験計画について薬学部長の承認を得なければ、当該動物実験等を行うことができない。

4 動物実験計画を変更しようとする場合は、前3項の例による。

5 歯学部動物実験センターで動物実験を行う場合も、1~3項に従って動物実験計画書を立案し、薬学部長の承認を得なければならない。

(実験操作)

第8条

動物実験実施者は、動物実験等の実施に当たって、動愛法、飼養保管基準、基本指針等に即するとともに、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

適切に維持管理された施設等において動物実験等を行うこと。

動物実験計画書に記載された事項及び次に掲げる事項を遵守すること。イ 適切な麻酔薬、鎮痛薬等の利用ロ 実験の終了の時期(人道的エンドポイントを含む)の配慮ハ 適切な術後管理ニ 適切な安楽死の選択

安全管理に注意を払うべき実験(物理的、化学的に危険な材料、遺伝子組換え動物等を用いる実験)においては、愛知学院大学薬学部有害物質投与動物実験実施要項及び愛知学院大学組換えDNA実験安全管理規程に基づき、実験者の安全確保に努めなければならない。

物理的、化学的に危険な材料等を扱う動物実験等について、実験者の安全のための適切な施設や設備を確保すること。

実験実施に先立ち、必要な実験手技等の習得に努めること。

侵襲性の高い大規模な存命手術に当たっては、経験等を有する者の指導の下で行うこと。

2 動物実験責任者は、動物実験計画が完了したとき又は動物実験計画を中止したときは、所定の動物実験報告書により、委員会に報告しなければならない。ただし、動物実験計画が完了し、又は動物実験計画を中止するまでの間は、毎年度末に、動物実験計画の実施状況を報告しなければならない。

(飼養保管施設の要件)

第9条

飼養保管施設は、次の要件を満たさなければならない。

適切な温度、湿度、換気、明るさ等を保つことができる構造等であること。

動物種、飼養保管数等に応じた飼育設備を有すること。

床や内壁などが清掃、消毒等が容易な構造で、器材の洗浄、消毒等を行う衛生設備を有すること。

実験動物が逸走しない構造及び強度を有すること。

臭気、騒音、廃棄物等による周辺環境への悪影響を防止する措置がとられていること。

実験動物管理者が置かれていること。

(飼養保管室の設置)

第10条

飼養保管室を設置する場合は、管理者が所定の施設等設置承認申請書を提出し、委員会の承認を得るものとする。

2 委員会は、申請された飼養保管室を調査し、承認又は不承認を決定し、薬学部長に報告する。

3 管理者は、委員会の承認を得た飼養保管室でなければ、当該施設での飼養若しくは保管又は動物実験等を行わせることができない。

(飼養保管室の要件)

第11条

飼養保管室は、次の要件を満たさなければならない。

適切な温度、換気、明るさ等を保つことができる構造等であること、あるいは、飼育設備を有すること。

動物種、飼養保管数等に応じた飼育設備を有すること。

床や内壁などが清掃、消毒等が容易な構造で、器材の洗浄、消毒等を行う衛生設備を有すること。

実験動物が逸走しない構造及び強度を有すること。

臭気、騒音、廃棄物等による周辺環境への悪影響を防止する措置がとられていること。

実験動物管理者が置かれていること。

(実験室の設置)

第12条

飼養保管施設及び飼養保管室以外において、実験室を設置(変更を含む)する場合は、動物実験責任者が所定の実験室設置承認申請書を委員会に提出し、承認を得るものとする。

2 委員会は申請された実験室を調査した後、承認又は不承認を決定し、薬学部長に報告する。

3 管理者は、委員会の承認を得た実験室でなければ、当該実験室での動物実験等(48時間以内の一時的保管を含む)を行わせることができない。

(実験室の要件)

第13条

実験室は、次に掲げる要件を満たさなければならない。

(1)実験動物が逸走しない構造及び強度を有し、実験動物が室内で逸走しても捕獲しやすい環境が維持されていること。

(2)排泄物、血液等による汚染に対して清掃及び消毒が容易な構造であること。

(3)常に清潔な状態を保ち、臭気、騒音、廃棄物等による周辺環境への悪影響を防止する措置がとられていること。

(施設等の維持管理及び改善)

第14条

管理者は、運営委員会を設置し、実験動物の適正な管理並びに動物実験等の遂行に必要な施設等の維持管理及び改善に努めなければならない。

(施設等の廃止)

第15条

管理者は、飼養保管室を廃止する場合は、所定の施設等廃止届を委員会に提出しなければならない。

2 動物実験責任者は、実験室を廃止する場合は、所定の施設等廃止届けを委員会に提出しなければならない。

3 前2項の場合において、管理者は必要に応じて動物実験責任者と協力し、飼養保管中の実験動物を他の動物実験施設に譲り渡すよう努めなければならない。

(標準操作手順の作成と周知)

第16条

管理者及び実験動物管理者は、飼養保管の標準操作手順を定め、動物実験実施者に周知しなければならない。

(実験動物の健康及び安全の保持)

第17条

実験動物管理者及び動物実験実施者は、飼養保管基準を遵守し、実験動物の健康及び安全の保持に努めなければならない。

(施設等への実験動物の導入)

第18条

動物実験責任者は、施設等に実験動物を導入するときは、飼養保管基準等に基づき適正に管理されている機関から導入しなければならない。

2 動物実験責任者は、施設等への実験動物の導入に当たっては、委員会による適切な検疫等の審査を受けなければならない。

3 動物実験責任者は、施設等に実験動物を導入するときは、実験動物の飼養環境への順化・順応を図るための必要な措置を講じなければならない。

(給餌・給水)

第19条

実験動物管理者、動物実験責任者及び動物実験実施者は、実験動物の生理、生態、習性等に応じて、適切に給餌・給水を行わなければならない。

(健康管理)

第20条

実験動物管理者、動物実験責任者及び動物実験実施者は、実験目的以外の傷害又は疾病を予防するため、実験動物に必要な健康管理を行わなければならない。

2 実験動物管理者、動物実験責任者及び動物実験実施者は、実験目的以外の傷害又は疾病にかかった場合、実験動物に適切な治療等を行わなければならない。

(異種又は複数動物の飼育)

第21条

実験動物管理者、動物実験責任者及び動物実験実施者は、異種又は複数の実験動物を同一施設内で飼養、保管する場合、その組合せを考慮して収容しなければならない。

(記録の保存)

第22条

管理者は、実験動物の入手先、飼育履歴、病歴等に関する記録を整備し、これを5年間保存しなければならない。

(譲渡等の際の情報提供)

第23条

管理者等は、実験動物を譲渡するときは、譲渡を受ける者に対して、当該実験動物の特性、飼養保管の方法、感染性疾病等に関する情報を提供しなければならない。

(輸送)

第24条

管理者等は、実験動物の輸送に当たっては、飼養保管基準を遵守し、実験動物の健康及び安全の確保並びに人への危害防止に努めなければならない。

2 管理者等は、実験動物の輸送に当たっては、実験動物が逸走しない構造を有する容器を使用しなければならない。

(危害防止)

第25条

管理者は、逸走した実験動物の捕獲の方法等をあらかじめ定めなければならない。

2 管理者は、人に危害を加える等のおそれのある実験動物が施設等外に逸走した場合には、速やかに関係機関に連絡しなければならない。

3 管理者は、実験動物管理者及び動物実験実施者について、実験動物由来の感染症及び実験動物による咬傷等を予防する措置を講じるとともに、これらの事故が発生した時に必要となる措置を講じるための体制を整備しなければならない。

4 管理者は、実験動物の飼養や動物実験等の実施に関係のない者が実験動物等に接触しないよう、必要な措置を講じなければならない。

(緊急時の対応)

第26条

管理者は、地震、火災等の緊急時にとるべき措置の計画をあらかじめ作成し、関係者に対して周知を図らなければならない。

2 管理者は、緊急事態が発生したときは、実験動物の逸走による危害防止に努めるとともに、実験動物の保護に努めなければならない。

(教育訓練)

第27条

委員会は動物実験実施者に対する教育訓練を薬学部動物実験関連施設等運営委員会(以下「運営委員会」という)に依頼し、運営委員会は教育訓練を実施しなければならない。

2 動物実験実施者は、次に掲げる事項に関する所定の教育訓練を受けなければならない。

関連法令、飼養保管基準等、薬学部の定める規則等

動物実験等の方法に関する基本的事項

実験動物の飼養保管に関する基本的事項

安全確保、安全管理に関する事項

その他適切な動物実験等の実施に関する事項

3 運営委員会は、教育訓練の実施日、教育内容、講師及び受講者名を、委員会に報告しなければならない。委員会は、この報告書を5年間保存しなければならない。

(自己点検・評価・検証)

第28条

委員会は、動物実験等の実施状況等に関する自己点検・評価を行い、その結果を薬学部長に報告しなければならない。

2 委員会は、管理者、動物実験実施者、動物実験責任者及び実験動物管理者等に、自己点検・評価のための資料を提出させることができる。

3 薬学部長は、自己点検・評価の結果について、学外の者による検証を受けるよう努めるものとする。

(情報公開)

第29条

薬学部における、動物実験等に関する情報を毎年1回程度ホームページ上で公表する。

(英語表記)

第30条

本規程の英語表記は「Regulation on Animal Experimentation at School of Pharmacy, Aichi Gakuin University」とする。また、愛知学院大学薬学部動物実験委員会の英語表記は「The Animal Care and Use Committee for School of Pharmacy, Aichi Gakuin University」とする。

附則

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

平成18年4月1日施行の愛知学院大学薬学部動物実験指針及び愛知学院大学薬学部動物実験委員会規程は廃止する。

2.薬学部有害物質投与動物実験実施要項

(目的)

第1条

この要項は、愛知学院大学薬学部の【飼養保管施設、飼養保管室、実験室(以下「施設等」という)】において有害物質の投与に伴う動物実験(以下「有害物質実験」という)を適正に実施し、及び環境汚染を防止するため必要な事項を定める。

(定義)

第2条

この要項において「有害物質」とは、別表に揚げるものをいう。

2 この要項において「有害物質実験区域」とは、施設等のうち、有害物質実験の承認を得た区域をいう。

(有害物質実験の実施場所)

第3条

有害物質実験は、有害物質実験区域以外で行ってはならない。

(有害物質実験の承認)

第4条

施設等における有害物質実験については、薬学部長の承認を得、動物実験委員会の指導 に従わなければならない。

(有害物質実験の実施)

第5条

有害物質実験を行う動物実験実施者および動物実験責任者は、有害物質による環境汚染 並びに人の健康及び生活環境への影響を阻止するために必要な対策を講じなければならない。

別表 有害物質一覧

水質汚濁防止法施行令第2条(平 24 政 147)一部抜粋

カドミウム及びその化合物

シアン化合物

有機燐化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNをいう)

鉛及びその化合物

六価クロム化合物

ヒ素及びその化合物

水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物

ポリクロリネイテッドビフェニル(別名PCB)

セレン及びその化合物

3.薬学部動物実験関連施設等運営委員会内規

平成26年11月12日

(委員会の目的)

第1条

薬学部動物実験関連施設等運営委員会(以下「委員会」という)は薬学部での教育学術研究用動物の飼育管理に関する事柄について協議し、施設の円滑な管理運営に必要な事項を定める。

(委員会の審議事項)

第2条

委員会は次に掲げる事項を審議する。

飼養保管施設、飼養保管室、実験室(施設等)の運営に関すること。

施設等の運営上必要な経費に関すること。

その他運営に必要な事項に関すること。

(委員会の構成)

第3条

委員会は、次の委員をもって組織する。

(1)管理者(動物実験委員会委員長) 1名

(2)実験動物管理者(管理者が委嘱する) 1名

(3)動物を扱う講座の教員 各1名管理者の任期は動物実験委員会委員長の在任期間とする。

管理者の所属する講座は管理者とは別に一名の委員を任命することができる。

副管理者を置き、副管理者は委員の互選により選出する。

委員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合の補充者の任期は、前任者の残任期間とする。

副管理者は管理者を補佐し、管理者に事故があるときはその職務を代行する。

管理者が必要と認めた場合は、委員会の了承を得て、委員以外の者を出席させることが出来る。

ただし、その者は議決に加わることはできない。

(委員会の開催)

第4条

委員会は管理者が必要と認めた時に招集する。

委員会は委員の過半数の出席により成立する。欠席する場合は委任状提出をもって出席に代えることができる。

議事は、出席者の過半数によって決し、可否同数のときは管理者が決する。

(調査、助言と勧告あるいは罰則)

第5条

委員会は必要があるときは、実験動物の飼育、保管、あるいは取り扱いの実態について調査することができ、その調査に基づいて動物実験実施者あるいは動物実験責任者に助言あるいは勧告を行うことができる。また委員会は動物実験実施者が規則に従わない場合には、動物実験委員会を通して薬学部長に報告し、薬学部長は利用制限等の措置を課すことができる。

附則

この内規は、平成26 年11 月12 日から施行する。

平成18 年4 月1 日施行の愛知学院大学薬学部動物実験センター運営委員会内規は廃止する。

4.薬学部動物実験関連施設等利用の手引き

1.利用の諸手続

1-1 登録手続き

動物実験関連施設等を利用する者は、以下の手続きにより毎年登録しなければならない。

1)動物実験関連施設等利用講習会

すべての登録者は、動物実験関連施設等利用講習会を受講しなければならない。継続して動物実験関連施設等を利用する者は、継続従事者向け利用講習会に出席すること。

2)使用登録

物実験関連施設等使用登録書に必要事項を記入し、動物実験委員会に提出する。登録者には登録番号が与えられる。継続して動物実験関連施設等を利用する者は、継続従事者向け利用講習会に出席すれば、自動的に使用登録も更新される。また、飼養保管施設(動物実験センター)を使用する講座に、薬学部棟8F飼養保管施設の鍵を2本ずつ貸し出す。各講座動物実験関連施設等運営委員(以下「運営委員」という)が責任を持って鍵の管理をする。

3)未登録者の一時入室について

共同研究などにより、学部外の研究者が一時的に飼養保管施設に入室する必要がある場合は、未登録者一時入室申請書を動物実験委員会へ提出する。入室する際は、必ず登録者が同伴する。

1-2 飼養保管室及び実験室の登録手続き

飼養保管施設である薬学部棟8F飼養保管施設以外で実験動物を飼養する場合は、飼育する時間に応じて、飼養保管室(48時間以上の飼養)または実験室(48時間以内の一時的保管)の設置申請書を動物実験委員会に提出し、動物実験委員会による審議・承認を得なければ飼養保管施設以外での実験動物の飼養は認められない。

1-3 動物実験計画書の提出

「愛知学院大学薬学部動物実験規程」第6条から第8条に従い、動物実験計画書(動物実験を実施する場所によって書式が異なるので注意)に必要事項を記入し、所属講座主任(指導教員)の許可を受け、各講座の運営委員から、動物実験委員会へ提出し、動物実験委員会の審議・承認を受ける。

1-4 実験動物購入手続き

動物実験で飼育する動物は、SPF、あるいは、クリーン動物とし、一定の飼育基準を満たした生産飼育施設からのみ、動物の供給を受けることができる。動物の納入方法についても、輸送時の感染・動物の衰弱の可能性の少ない方法で動物を輸送しなければならない。

動物の納入にあたっては、事前に生産事業所から生産基準・輸送基準、及び抗体検査・微生物検査・鏡検などの結果を記載した動物検査報告書などを動物実験委員会に提出すること。なお愛知学院大学薬学部では微生物検査として、培養Ⅰ(Citrobacter rodentium、Corynebacterium kutscheri、Mycoplasma pulmonis、Pasteurella pneumotropica、Salmonella spp.、Bordetella bronchiseptica、Streptococcus pneumoniae)、培養Ⅳ(Pseudomonas aeruginosa)、血清反応Ⅰ(Clostridium piliforme (Tyzzer菌)、Mycoplasma pulmonis、Sendai virus、Ectromelia virus、LCM virus、Mouse hepatitis virus、Hantavirus、Sialodacryoadenitis virus (SDAV))、検鏡Ⅰ(消化管内原虫、外部寄生虫、蟯虫)について検査を実施している。

動物の納入は原則として生産業者が納入するものとし、生産者以外から譲渡する場合には事前に動物実験委員会の承認を受けなければならない。

1)指定生産業者からの購入

a) 生産業者のうち、動物検疫報告書を定期的に提出している生産業者を指定生産業者とする。指定生産業者から動物を購入する場合には、事前の承認を必要としない。(日本SLC、日本チャールスリバー、日本クレアetc)

b) 動物飼育前に運営委員会に動物の飼育状況を確認し飼育許可を受けてから、動物購入・譲受書に必要事項を記入し、所属講座の運営委員の署名を受け、運営委員会へ提出する。動物の発注は動物実験責任者で行う。

2)その他の生産業者からの購入

a) 購入希望生産業者から生産基準・輸送基準・動物検査報告書、および、事業所の概略を記した文書を動物実験委員会に提出して、事前に購入の許可を得る。

b) 指定生産業者からの購入と同様の方法で、動物購入書を提出する。

3)他大学・研究機関からの譲受

a) 譲り受けようとする動物飼育施設から飼育基準・動物検査報告書を受け、動物の輸送方法を記した書面と共に動物実験委員会に提出して、事前に譲受の許可を得る。

b) 動物購入・譲受書に必要事項を記入し、所属講座の運営委員の署名を受け、運営委員会に提出する。

4)遺伝子操作マウスの購入・譲受

遺伝子操作マウスの搬入を希望する場合は、

a) 1.遺伝子組換え生物等の譲渡・提供・委託 届出書(提供元に記入を依頼) 2.微生物検査結果

3.遺伝子組換え動物の情報(データシート、論文のコピー等)

を動物実験委員会へ提出して、事前に搬入の許可を得る。

b) 動物購入・譲受書に必要事項を記入し、所属講座の運営委員の署名を受け、運営委員会に提出する。

5)購入・譲受後の手続き

a) 業者あるいは譲渡機関より、動物を購入あるいは譲受した後、実験者は明細書あるいは受取書のコピーを運営委員会に提出する。

b) 飼育保管施設内で飼育する場合は、更衣室のロッカーの上に設置してある、「飼養保管施設利用記録」に、必要事項を記入する。

c) 飼育保管室にて実験動物を飼育する場合は、実習準備室に設置してある「動物実験使用記録」に必要事項を記入する。

d) 上記2か所以外(歯学部や実験室など)で実験動物を飼育する場合は、飼育保管施設前の実験台に設置してある「実験動物使用記録」に必要事項を記入する。

6)遺伝子操作マウスの譲渡

遺伝子操作マウスを他研究機関へ譲渡する場合は、遺伝子組換え生物等の譲渡・提供・委託届出書を譲渡先の動物実験委員会へ提出する。

1-5 機器搬入届の提出

飼養保管施設内に付帯設備以外の機器を搬入して使用する場合、あらかじめ動物実験委員会に機器搬入届を提出し、動物実験委員会による審議・承認を得なければその使用は認められない。

1-6 動物実験終了・中止報告書の提出

当該動物実験を終了もしくは中止する場合、研究責任者は速やかに動物実験終了・中止報告書を動物実験委員会に提出しなければならない。

2.飼養保管施設(薬学部棟8F動物実験センター)の利用について

2-1 利用時間

原則として、24時間利用できる。ただし、明期(午前8時~午後8時)の使用が望ましい。また、消毒、空調点検等により入室できないことがある。

2-2 入退室管理方法

電子キーあるいは飼育保管施設を使用する講座に配布した鍵で入退室する。

注1)鍵は登録者以外の者に貸与してはならない。違反した場合は、飼育保管施設使用上の不利益を生ずることがあり得る。

3.動物の飼育管理

飼育保管施設における動物の飼育は、『愛知学院大学薬学部動物実験規程』に基づき、動物の福祉を念頭において実施されなければならない。動物の日常の世話、清掃などの飼育業務は利用者各人が行わなければならない。

3-1 動物の飼育管理にあたり、利用者は次の事項に留意すること。

飼育保管施設に動物を搬入した後の運搬用資材は、なるべく分別して所定の場所に廃棄すること(6.廃棄物について 参照)。

動物を飼育している利用者は、原則的に毎日動物の観察を行い、餌・水の残量の確認、逃亡動物あるいは死亡動物の確認、その他、動物の感染症等の疾患に対して万全の措置を取らなければならない。

感染症に罹患していると思われる場合は直ちに動物実験委員会に連絡を取り、事後処理について指示を受けなければならない。

利用者各人が日常の飼育業務を行う場合には次の事項を厳守すること。

飼育ケージにはフィルターキャップをかけて飼育する。使用後は、洗浄室シンク下へ集める。

床敷き、飼育容器は1週間に少なくとも1回は交換すること。水の補給、交換は適宜行い、給水瓶は1週間に少なくとも1回は交換すること。床替えの際には、必ず使用済みケージを洗浄すること。汚れた床敷きのみを交換することは認めない。

使用後のケージは廊下などに汚物等が落ちないように注意して洗浄室に運び、チップは汚物専用ゴミ箱に捨て、ケージおよびフタを洗浄する(チップ捨て→濯ぎ→ブラッシング→シンク内で殺菌剤浸け置き(10分間)→乾燥)。洗浄したケージは、乾燥棚で乾燥させ、乾燥後、速やかに保存棚に移す。給水瓶は殺菌剤浸け置き(10分間)→濯ぎの順序で洗浄し、乾燥棚で乾燥させ、乾燥後、保存棚へ移す。

少数のケージを洗う場合は、シンクではなく、大ケージに水を張って代用しても良い。この場合、大ケージ一杯の水に対し、ピューラックスS 50 mlを加える。

殺菌剤はピューラックスSをシンク一杯(240 L)に対して800 ml、バケツ一杯に対して50 ml入れる。ピューラックスSは6% 次亜塩素酸ナトリウムである。使用する際は防水エプロンを着用し、目や皮膚、手術着に付かない様注意する。

すべての飼育容器類は、速やかに洗浄し、シンク、乾燥棚に長時間放置しない。

作業終了後、実験台、架台、作業台、床面等は清掃し、常時清潔に保つように心がける。

3-2 実験動物の運搬について

実験動物を飼育ケージに入れたまま移動運搬する際には、逸走防止のため、備え付けの実験動物移動用バッグを用いて運搬すること。

3-3 実験動物を逸走させた場合の対応

動物実験関連施設等で実験動物の逸走事故が発生した場合の以下の対応を行うこと。

目視で動物の逸走を確認した場合

ケージ交換等で動物が逸走した場合は、ケージの蓋などを閉め、第2の逸走を防止する。

動物が物陰に逃げ込んだとき、室外への逸走を防止するための措置(入口のドアを確実に閉めるなど)を講じた上で、捕獲を行う。

必要に応じて他の教員に応援を求める。

どうしても動物が確認できない場合は、捕獲用具を使用する。

発見できない場合は、状況に応じた他の対応策を検討する。

逸走の痕跡を発見した場合

動物が室外に逸走した可能性があるか確認する。

室外へ逸走した可能性がある場合、動物実験委員会に連絡し対応策を検討する。

室外へ逸走した可能性がない場合、必要に応じて他の教員に応援を求め、室内の物陰などを捜索し、動物を発見・捕獲する。

どうしても動物が確認できない場合は、捕獲用具を使用する。

発見できない場合は、状況に応じた他の対応策を検討する。

捕獲後の措置

どのケージから逸走したかが分かっていても元のケージに戻さず、以下の対応をとる。なお、いずれの場合も、収容するか、淘汰するかなどを動物実験責任者、動物実験実施者、実験動物管理者で打ち合わせる。飼養室内で発見した場合は別のケージで保管する

飼養室外で発見した場合は別の飼育室で保管する

逸走事故の連絡

動物の逸走事故に際しては、動物捕獲の可否に関わらず、関係者、関係機関に必要事項を連絡し適切な対応をとること。逸走動物が飼養室内で発見された場合

動物実験責任者、動物実験実施者、実験動物管理者間で連絡を行う。逸走動物が飼養室以外で発見された場合

実験動物管理者は管理者へ連絡を行う。動物が建物外へ逃走した場合

実験動物管理者は管理者へ連絡を行う。管理者は、逸走した動物が遺伝子組換え動物の場合、薬学部長へ以下の内容を連絡する。 a 逸走を確認した日時

b 飼養施設の名称及び飼養室名

c 動物種、系統名、匹数

d 対応する拡散防止措置

e 動物実験責任者氏名・所属

f 動物実験承認番号

i 逸走事故の状況

j 対応経過

k 対応者氏名

l 実験動物管理者氏名

事後処理

収容した動物は、管理者、動物実験責任者、動物実験実施者、実験動物管理者の打ち合わせの上処理する。必要に応じて捕獲に使用した器具、周辺環境の消毒を行う。管理者、実験動物管理者は事故の原因を調査し、事故再発防止の対策を立てる。

4.飼育室・処置室の利用方法

動物実験関連施設等は、常に衛生的に利用し、病原微生物(および害虫)の発生・拡散を未然に防ぐことに細心の注意を払うこと。

歯学部動物実験センターと薬学部飼育保管施設で実験動物を同時に飼育する利用者は、同一日に両飼育室に入室する必要がある場合は、① 歯学部動物実験センター、② 薬学部飼育保管施設の順序で入室すること。

同一日に、他の動物飼育施設を利用した者、あるいは、自宅でペット飼育している者は、原則として入室を禁止する。

風邪など感染性疾患を患っている者は入室できない。

飼育保管施設内の全窓は開放を禁止する。

4-1 入退室方法

入室に際し、飼育保管施設外で着用していた実験衣は廊下で脱ぎ、飼育保管施設では設置してある専用の手術着と専用のサンダルを使用すること。白衣など、設置してあるもの以外を使用したい場合は、薬学部飼育保管施設専用にすれば、使用することができる。

1)入室方法

a)電子キーあるいは使用登録者のいる講座に配布した鍵を使用して前室へ入室する。

b)下足を脱ぐ。

c)備え付けの消毒液を手に噴霧する。

d)備え付けの手術着、マスク、キャップ、手袋を着用する。手袋には、消毒液を噴霧して消毒する。

e)入退室記録に日付・氏名・所属講座(内線番号)・入室時刻を記入する。

f)廊下に出て、サンダルを履く。

g)飼育室に入る。

不必要に他の飼育室に入ることは控える。また、洗浄室と飼育室の往来は最小限に留める。

2)退室方法

a) 使用済みのマスク、キャップ、手袋は前室に備え付けてあるゴミ箱に分別して捨てる。

b) 使用した手術着は前室で脱衣して、ハンガーに掛ける。ただし、汚れがひどい場合は飼育保管施設出入口の外に備え付けてある箱に入れクリーニングに出す。

c) 入退室記録に退出時刻を記入する。

4-2 飼育室・処置室

a) 飼育保管施設内の空調は常時ONにしておくこと。

b) 飼育室の扉を長時間開放しないこと。

c) 動物は指定された飼育室で飼育し、飼育容器を移動させる場合には運営委員会の了承を得ること。

d) 飼育保管施設外に持ち出した動物は、飼育保管施設内には戻さない。薬物投与、採血等の処置はできる限り飼育室内で行い、手術は処置室内で行うこと。処置室に移動した実験動物は原則1ヶ月を上限として処置室アイソラックで飼育する(飼育室に戻すことは出来ない)。処置室アイソラックを使用する場合は、飼育予定期間等を備え付けのノートに記入する。

e) トランスジェニックマウス等の遺伝子操作マウスを飼育する際は、飼育室前に逃亡防止用のネズミ返しを設置すれば、飼育することができる。

f) 使用後は、架台、作業台などを拭き、床面は清掃して飼育室内は清潔に保つこと。

g) 全実験動物には、耳タグあるいはその他の方法でマーキング等を行い、動物が逃亡しても飼育者がわかるようにしておく。

h) 飼育ケージには、所属、氏名、連絡先(内線番号)をわかりやすく記入すること。

i) 処置室は共用し、使用後はすべての実験器具等を片づけ、実験台、作業台、および、床面等は清掃し、室内を常時清潔に保つこと。

5.飼料、チップ、飼育用器具類の利用について

本飼育保管施設で使用するチップやケージ、給水瓶、餌箱などの飼育用器具類は、すべて殺菌したものを使用する。殺菌した用具等は所定の場所に保管してあるので、利用者は使用することができる。使用に際しては、汚染防止のための細心の注意を払わなければならない。

5-1 飼育用器具類

a) 殺菌済み飼育器具類は洗浄室の保管棚に保管してある。

b) 未使用の給水瓶、給餌器、ラベル類は廊下の棚の中に保管してある。

c) 器具洗浄用の殺菌剤、洗剤などは洗浄室に保管してある。

5-2 チップ・飼料

a) チップは滅菌済みチップを使用し、チップは汚染しないように専用のスコップを用いて取る。また、チップが吸水により膨張するため、使用量は床面が若干見える程度が適当である。

b) 飼料も専用スコップを用い、直接手で扱わないこと。

c) チップ・飼料は、各講座で準備・管理すること。

d) 特殊飼料は講座名、内線番号を明記し、使用者が責任をもって管理すること。

5-3 実験器具等の搬入・搬出について

a) ケージ、給水瓶等の飼育容器は飼育保管施設所定品を使用し、特殊飼育容器の使用については動物実験委員会で許可を受けるものとする。飼育保管施設所有の飼育容器を、飼育保管施設外に持ち出して使用する場合は、所定の消毒を行い飼育保管施設内に再搬入すること。

b) 実験装置、機械等を飼育保管施設内に持ち込む時は、機器搬入届を動物実験委員会へ提出し、許可を受けなければならない。

c) 手術用具など滅菌可能な器具類は、オートクレーブ等で滅菌処理してから持ち込むこと。

d) 滅菌処理ができない物品は、分解できる装置・機械類は分解し、内部まで充分に清掃・消毒すること。しかし、ゴキブリの卵等は消毒剤や紫外線等では死滅しにくいので、古い実験機器等はできるだけ持ち込まないこと。

6.廃棄物について

6-1 動物屍体の処理

a) 動物の屍体は、ポリ袋に入れて8F倉庫(電子キーあるいは飼育保管施設更衣室内にあるロッカーにかけてある鍵を使用)にあるフリーザーに収納すること。この際、血液等が外に漏れ出ないように注意すること。

b) 針やアルミホイルなどの不燃物は入れないこと。

c) フリーザーの上のノートに、日付、講座、氏名、動物の種類、匹数を記帳すること。

6-2 可燃物の処理

a) 血液等の付着していない可燃物は、飼育室前廊下、洗浄室内のゴミ箱に捨てる。ただし、できる限り研究室に持ち帰り廃棄すること。

b) 血液の付着したアルコール綿・ペーパータオル等は、ポリ袋に入れて洗浄室にある医療用廃棄物専用ゴミ箱(白色)に捨てる。

c) 床敷きは洗浄室内のポリバケツに捨てる。床敷きの量が八分目になったら、飼育保管施設前廊下のポリバケツへ移動させる。その際、ゴミ袋の事業所記入欄に愛知学院薬学部と記入する。

d) 動物搬入用資材の段ボールは、床敷きを捨て、プラスチックを取り外した後、ガムテープでまとめ、8階の階段付近へ出しておく。

6-3 不燃物の処理

a) 血液の付着した針、シリンジは、洗浄室にある医療用廃棄物専用ゴミ箱(白色)に捨てる。また、感染の防止のため、飼育室、処置室には絶対に放置しないこと。

b) 血液等の付着していない不燃物は、その都度研究室に持ち帰り廃棄すること。

7.その他

a) 飼育室は午前8時~午後8時まで自動的に点灯している。

b) 飼育保管施設内で飲食はしてはならない。

c) 利用者は、飼育保管施設の空調設備、天井・壁・床、その他付帯設備等に異常がみられた場合は、速やかに運営委員会委員長あるいは副委員長に報告すること。

*付帯設備とは備え付けの処置台、照明器具、電気関係スイッチ、流し、給水、給湯設備などをいう。<緊急時の連絡先>

運営委員会委員長 公衆衛生学講座 佐藤 雅彦

大学:内線2300、ダイヤルイン052-757-6790 携帯:080-6945-3275動物実験委員会副委員長 応用薬理学講座 大井 義明

大学:内線2271、ダイヤルイン052-757-6787 携帯:090-6275-3168

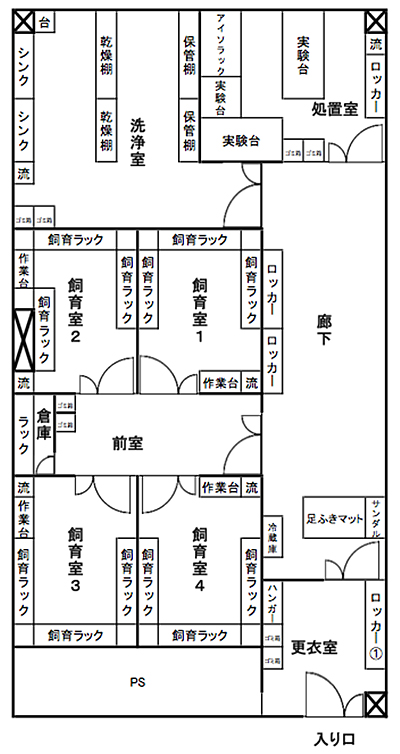

飼育保管施設平面図

飼育保管室(402学生実習準備室)のアイソレーター(動物飼育器具)の利用について

1 利用時間

24時間利用できる。

2 入退室管理方法

各講座に配布した鍵で入退室する。退室するときに施錠を忘れないこと。

3 諸手続き

利用者は薬学部動物実験関連施設等利用講習会を受講し、使用登録をしなければならない。

動物実験計画書を提出し、動物実験委員会による承認を受けなければならない。

4 動物の飼育管理

動物の飼育は『愛知学院大学薬学部動物実験規定』に基づくものとする。

日常の世話、清掃などは利用者各人が責任を持って行う。

利用者は原則的に毎日動物の観察を行い、餌・水の残量の確認、逃亡動物あるいは死亡動物の確認を行わなければならない。

ケージ、給水瓶は準備室または4階倉庫に保管してあるものを使用できる。

餌、チップは利用者各人が用意すること。

ケージ、給水瓶以外の準備室の備品などを使用しないこと。

チップ交換およびケージ洗浄、動物の処置などは各研究室で行うこと。

ケージ、給水瓶は1週間に少なくとも1回は交換し、使用済みケージおよび給水瓶は次亜塩素酸などで殺菌すること。

アイソレーター内、準備室内は常時清潔に保つように心がける。

5 飼育保管室(402学生実習準備室)の利用方法

白衣、マスク、手袋などは各自で用意してください。

準備室への“入退室記録簿”に入室時間、退室時間を記録する。

“飼育記録簿”に講座名、氏名、飼育動物種、飼育数、飼育開始日、飼育終了日を記入する。

チップ交換を行った場合は入退室記録簿に記録する。

準備室の空調、換気扇は常時ONにしておく。

準備室の照明は作業が終わったらOFFにし、施錠しておくこと。

(アイソレーターの照明はタイマー管理です。)各講座の備品(餌など)を実習準備室に置かない。

6 その他

利用者は準備室におけるアイソレーター、空調、照明などの設備に異常が見られた場合、速やかに各講座の運営委員、運営委員会委員長あるいは副委員長まで連絡すること。

【緊急連絡先】

動物実験委員会委員長 公衆衛生学講座 佐藤 雅彦

大学:内線2300、ダイヤルイン052-757-6790 携帯:080-6945-3275動物実験委員会副委員長 応用薬理学講座 大井 義明

大学:内線2271、ダイヤルイン052-757-6787 携帯:090-6275-3168(実際の運用に関して) 応用薬理学講座 大井 義明

大学:内線 2271

災害発生時の対応について

愛知学院大学薬学部動物実験関連施設等では、貴重な動物資源の保護並びに地球環境への影響防止のため、災害発生時には、以下の事項について薬学部長、管理者などの指揮の下で対応をとる。

まず、薬学部全体の被害状況の概要を把握する。

次に、対策室を設け、教職員の安否、出勤の可否などを確認した後、出勤してきた教職員により具体的な被害状況を把握し、復旧活動計画を練る。

薬学部全体の被害状況の調査は二人一組になり、ヘルメットを着用後、懐中電灯を持って、それぞれの施設を中心として被害状況を確認して、その都度対策室に連絡し、以後の対策方法の指示を待って行動する。

点検項目としては、①飼育室内の動物の脱走の有無、飼育ラックの移動や転倒、水漏れや給水排水装置の異常などの確認を行った後、緊急措置として逃亡動物の飼育室外への逃亡防止策を講ずる。②実験室では、実験機器の異常の有無と、薬品保管庫内の試薬瓶の転倒、破損の有無の確認などを行う。③倉庫ではケージなど器材の転倒破損状況、飼料の保管状況などの確認を行う。④薬学部棟の外観、空調設備、エレベーターなどの建築構造については、電気室職員と綿密に連絡を取りあって被害状況を把握する。

対応策としては、対策室の了解を得て、①逃亡動物の収容・選別(やむを得ない場合の安楽死処置)

給餌・給水体制の確立、動物死体の処置、飼育室や実験室の清掃・消毒処理など、順次緊急を要するものから復旧作業に取りかかる。②建物、空調機などの被害

電気室との連絡を綿密に取りあって、協力して対応にあたる。震災発生時、下記事項を速やかに学内関係者はじめ文部科学省 研究振興局学術機関課庶務・学術資料係ならびに、公私立大学実験動物施設協議会会長校に連絡する。①人身事故の有無②実験動物への被害③建物、設備などの被害④ライフラインの状態⑤物的・人的応援の必要性⑥その他

実験動物の感染事故時の対応について

感染事故への対応は、管理者、実験動物管理者、動物実験責任者、動物実験実施者で協力して以下の事項について対応する。

感染症の発生が疑われた場合①管理者は、状況を迅速に把握し、事態の重大性を慎重に判断する。②管理者は、事態の状況を学部長ならびに関係者に確実に伝達する。③動物実験責任者ならびに実験動物管理者で協力し、推定・確認試験を実施する。④当該実験動物、器材などの移動を制限(隔離)し、拡散・拡大を防止する。

感染症発生が確定した場合①ヒトの出入りを制限する。②状況に応じて、実験動物の安楽死処置、施設の消毒、滅菌などを行う。③事態が重大化する傾向が疑われる場合は、運営委員に事態の進行状況、検査成績などを伝達する。

5.飼育保管施設利用実績

●講習会開催日

- 継続 令和7年5月14日

- 新規 令和6年11月11日

- 継続 令和6年5月16日

●実験計画数

令和6年度 | 新規 2 | 継続 18 | 終了 10 |

|---|---|---|---|

令和5年度 | 新規 1 | 継続 27 | 終了 7 |

令和4年度 | 新規 3 | 継続 31 |

●利用者講習会受講者数

令和7年度 | 継続 28名 |

|

|---|---|---|

令和6年度 | 新規 41名 | 継続 39名 |

令和5年度 | 新規 45名 | 継続 46名 |

●実験動物飼養状況

令和6年度 | マウス 1,077 | ラット 77 | |

|---|---|---|---|

令和5年度 | マウス 1,451 | ラット 96 | モルモット 16 |

令和4年度 | マウス 1,272 | ラット 27 |

6.動物実験委員会の構成

委員長 | 1名 |

|---|---|

動物実験、実験動物に関して優れた識見を有するもの | 4名 |

その他学識経験を有するもの | 1名 |

動物実験施設の管理・運営に係わるもの | 1名 |

●令和6年度新規動物実験講習会の内容

- 動物実験の実践倫理

- 実験動物の取り扱い(飼育管理と取り扱い)

- 人獣共通感染症

- 動物アレルギー

- 薬学部動物実験関連施設等利用の手引き

●令和7年度継続動物実験講習会の内容

- 近年の運用状況

- 微生物モニタリング

- 動物虐待等に関する対応ガイドライン